Коммуникемы русского языка в аспекте речевого воздействия

Прагматическая сила К, имеющая в языке свое инвариантное значение, может варьироваться в речи в ходе реализации в тексте. Она может увеличиваться благодаря наведению сем, происходящему в результате влияния контекста, использования факультативных лексических компонентов, акцентных, морфологических и лексических вариантов. Приобретаемые в речи семы являются факультативными, они дополняют… Читать ещё >

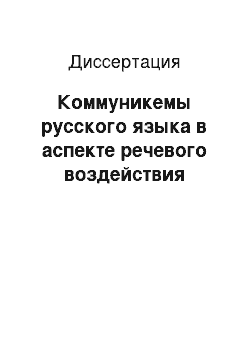

Содержание

- Глава 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И ПРИНЦИПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ КОММУНИКЕМ

- 1. 1. Теория речевого воздействия

- 1. 2. Проблема речевого воздействия в аспекте теории речевых актов

- 1. 3. Коммуникемы как единицы разговорной речи

- 1. 4. Типология речевого воздействия

- 1. 5. Применение метода компонентного анализа для определения прагматической силы коммуникем

- 1. 6. Проблема полевой структуры функционально-прагматической ф категории воздейственности

- Выводы

- Глава 2. ТИПОЛОГИЯ КОММУНИКЕМ ПО СИЛЕ РЕЧЕВОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ

- 2. 1. Функционально-прагматическое поле коммуникем 1 уровня

- 2. 2. Функционально-прагматическое поле 2 уровня коммуникем волеизъявления

- 2. 3. Функционально-прагматическое поле 2 уровня вопросительных коммуникем

- 2. 4. Функционально-прагматическое поле 2 уровня ф контактоустанавливающих коммуникем

- 2. 5. Функционально-прагматическое поле 2 уровня эмоционально-оценочных коммуникем

- 2. 6. Функционально-прагматическое поле 2 уровня этикетных коммуникем

- 2. 7. Функционально-прагматические поля 2 уровня коммуникем утверждения/отрицания

- 2. 8. Функционально-прагматическое поле 2 уровня текстообразующих коммуникем

- Выводы

- Глава 3. ПРИРОДА ПРАГМАТИЧЕСКОЙ СИЛЫ КОММУНИКЕМ И СПЕЦИФИКА ИХ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ В РАЗЛИЧНЫХ КОММУНИКАТИВНЫХ СТИЛЯХ

- 3. 1. Влияние внутренней формы коммуникем на их прагматическую силу

- 3. 2. Эстетическая ценность коммуникем как фактор интенсификации их воздействующей силы

- 3. 3. Актуализация и деактуализация прагматической силы коммуникем в речи

- 3. 4. Особенности использования коммуникем в различных коммуникативных стилях в аспекте речевого воздействия

- Выводы

Коммуникемы русского языка в аспекте речевого воздействия (реферат, курсовая, диплом, контрольная)

Антропоцентрический взгляд на язык, утвердившийся сегодня в коммуникативной концепции языка (Караулов, 1987, Золотова, 1998), основывается на восприятии человека в качестве центральной фигуры языка и как лица говорящего, и как главного действующего лица мира, о котором он говорит (Золотова, 1982).

Благодаря взгляду на человека как на субъект речевой деятельности, значимым стало выяснение позиции говорящего в отборе речевых средств (Золотова, 1998), которое является предметом прагмалингвистики.

Антропоцентрический подход подразумевает исследование прагмалингвистических факторов речевой деятельности личности. В рамках данного подхода интерес представляет использование в разговорной речи экспрессивных единиц языка для осуществления воздействия на собеседника.

Демократические процессы в нашем обществе последних 15 лет привели к разрушению цензуры, возрастанию личностного начала в речи, расширению сферы спонтанного общения не только личного, но и устного публичного. Это позволило говорящему свободно выражать свою позицию, проявлять индивидуальность, в результате чего в тексты публицистического и официально-делового стилей стали проникать элементы разговорной речи, в которой активно используются коммуникемы (далее — К). Они обладают экспрессивностью, часто эмоциональны, благодаря чему характеризуются наличием функции воздействия на слушателя.

Объектом исследования являются коммуникемы русского языкакоммуникативные, непредикативные единицы, относящиеся к уровню синтаксической фразеологии.

Языковой материал отбирался из различных фразеои лексикографических источников, а также текстов художественной литературы. Таким образом, проанализировано более 1500 К. Рассмотрено свыше 3000 примеров реализации К в художественных текстах, чем обеспечивается достоверность и объективность результатов исследования.

Предметом исследования стала прагматическая функция К в языковом и речевом аспектах.

В этой связи целью исследования является определение прагматической силы К и выявление типологии их речевого воздействия.

Достижение цели предполагает реализацию нескольких задач.

1. Выявить и описать прагматический потенциал К. Выработать критерии для оценки прагматической силы К и на этой основе составить их типологию.

2. Описать многоуровневое функционально-прагматическое поле К.

3.Установить природу прагматической силы К и специфику их функционирования в речи.

Актуальность настоящего исследования обусловлена возрастающей ролью живой разговорной речи в современной коммуникации, единицами которой являются К, и. необходимостью их изучения. Современная лингвистика активно изучает воздействующую функцию языковых единиц различных уровней в публицистическом, официально-деловом стилях, языке художественной литературы и т. п. Такие исследования находят свое применение в сфере политики, психологии, социологии, журналистики, рекламы, искусства и других областях. К как единицы разговорной речи в этом аспекте до сих пор. в научной литературе специально не рассматривались.

Методологическая база исследования. Работа выполнена в рамках диалектико-материалистической концепции, в соответствии с законами перехода количественных изменений в качественные, отрицания отрицания, с принципами всеобщей связи явлений, категории количества и качества, формы и содержания, причины и следствия и др.

Общенаучной базой исследования послужили теоретические исследования по функциональной грамматике и теории поля А. В. Бондарко (1984, 1990), Ю. Н. Власовой и А. Я. Загоруйко (1998), Г. А. Золотовой (1982, 1998), JI.A. Киселевой (1978), Г. В. Колшанского (1984), A.M. Кузнецова (1986, 1990), по прагматике Н. Д. Арутюновой (1981, 1990), Т. Г. Винокур (1993), JI.A. Киселевой (1978), Г. Г. Матвеевой (1984, 1999), Дж. Остина (1986), О. Г. Почепцова (1985, 1986), И. П. Сусова (1985), И. Ю. Черепановой.

1996), работы по стилистике и анализу разговорной речи А. Н. Васильевой (1976), О. Б. Сиротининой (1983, 2003), Ю. М. Скребнева (1985).

Основополагающими для данного исследования стали работы В. Ю. Меликяна, предложившего термин «коммуникема" — разработавшего классификацию К по характеру выражаемого значения, а также по степени их фразеологизацииописавшего этимологические, структурные, семантические, парадигматические свойства К, источники их эстетической ценности (1999, 2004) и осуществившего первый опыт их фразеографического описания (2001).

Для уточнения специфики прагматической функции К представляется необходимым рассмотреть их прагматическую силу и построить классификацию К на этой основе, что возможно только в комплексном использовании различных методов исследования. В качестве таких методов выступили метод компонентного семантического анализа, описательный, полевой и метод количественного анализа. Для подтверждения результатов исследования проводился лингвистический опрос.

Объект и предмет настоящего исследования определили выбор. основного метода анализа — метода компонентного семантического анализа. При описании значений К применялись интроспективно-логические приемы, основанные на общем знании языка и языковой интуиции, метод словарных дефиниций, семантический эксперимент, связанный с опросом информантов.

Описательный метод образуют наблюдение, обобщение, интерпретация и классификация. Наблюдение заключалось в выделении К, описании их характеристик, в том числе и прагматического потенциала. Обобщение позволило объединить К по семантическим признакам (категориально-типологической семе, периферийной эмоционально-оценочной, стилистической семе, социосеме, интенсеме). Интерпретация результатов наблюдения дала возможность сделать выводы о зависимости прагматической силы К от набора сем, семного варьирования. Классификация заключалась в составлении типологии К по их прагматической силе.

При анализе фактического материала применялся количественный метод обработки данных.

Положения, выносимые на защиту:

1. К обладают значительным прагматическим потенциалом благодаря своей экспрессивности, обусловленной языковыми свойствами и особенностями речевой реализации, а также принадлежности к разговорной речи. Прагматическая сила коммуникем определяется на основании установления их смыслового наполнения. Иерархия К по степени речевого воздействия выстраивается на основе сравнения их прагматического потенциала.

2. Коммуникемы русского языка образуют многоуровневое поли центрическое функционально-прагматическое поле. На первом уровне оно состоит из семи конституентов: семантических групп волеизъявительных, вопросительных, контактоустанавливающих, эмоционально-оценочных, этикетных К, К утверждения/отрицания, текстообразующих К, расположенных в порядке убывания прагматической силы. Ядро составляют волеизъявительные, вопросительные и контактоустанавливающие Кближнюю периферию — эмоционально-оценочные и этикетные Кдальнюю периферию — К утверждения/отрицания и текстообразующие.

3. Прагматическая сила К обладает двойственной природой. Одним из ее основных языковых источников является внутренняя форма, т. е. прагматический потенциал единицы, выступающей в качестве ее производящей основы. На прагматическую силу К также оказывает влияние их эстетическая ценность, возникающая в результате специфического использования в тексте (речевой аспект), и коммуникативно-функциональные особенности.

Прагматическая сила К, присущая им в языке, актуализируется и деактуализируется в процессе речевой реализации, что является следствием наведения или погашения сем. Существует корреляция между выбором К и коммуникативным стилем, присущим говорящему.

Научная новизна заключается в изучении К в прагматическом аспекте. Такой подход позволил установить место каждой К русского языка в системе средств речевого воздействия по признаку его степени. Кроме того, впервые типология речевого воздействия строится не только с учетом способности языковых единиц к выполнению прагматической функции, отношений между участниками речевого акта и их отношения к каузируемому действию, но и их семантической структуры, влияния «внутренней формы», а также специфики их речевой реализации.

Теоретическая значимость. Данное исследование вносит вклад в дальнейшее развитие теории прагмалингвистики, теории нечленимого предложения, теории поля.

Практическая ценность работы заключается в том, что результаты могут ' использованы для разработки теоретических курсов по прагмалингвистике, теории языка, синтаксической фразеологии, стилистике, риторике, речевой коммуникации. Фактический материал может быть использован в практике преподавания русского языка. Учет прагматической силы К и их места в типологии воздействия может быть полезен в практике журналистов, психологов.- Знание прагматической силы К способствует реализации речевых интенций говорящего и повышению эффективности коммуникации в целом.

Апробация работы. Основные теоретические положения диссертации, фрагменты ее содержания апробировались на научно-практической студенческой конференции (Ростов-на-Дону, 2002 г.), научно-практической конференции «Актуальные проблемы методики преподавания русского языка как иностранного» (Ростов-на-Дону, 2002 г.), научной конференции «Язык. Дискурс. Текст» (Ростов-на-Дону, 2005). Диссертация обсуждалась на заседании кафедры русского языка и теории языка Лингвистического института при Ростовском государственном педагогическом университете.

ВЫВОДЫ.

Прагматическая сила К определяется не только характером семантического наполнения, но и их этимологическим значением. Прагматическая заданность К зачастую обусловлена разноуровневыми характеристиками ее внутренней формы (производящей основы). В частности, прагматической заданностью лексем, таких как Бог, Господь,.

Христос и др.- на морфологическом уровне — императивом, инфинитивом (в первую очередь, волеизъявительных, а также и К других групп), модально-волевыми частицами, междометиями, передающими эмоциональную оценку. На уровне синтаксиса отмечаются следующие особенности: максимальной прагматической силой обладают К, образованные на базе побудительных и вопросительных конструкцийбезглагольных императивных предложений на основе обстоятельственного члена предложения, дополнения, указывающие на особую эмоциональную напряженность ситуации. Прагматическая сила К, образованных на основе обращений, объясняется тем, что обращения являются принадлежностью эмоционально-волевого языка. В коммуникативно-функциональном аспекте на прагматическую силу К влияет ее инициирующее или вторичное, зависимое положение в диалогическом единстве. Стилистическая сема К, наличие которой учитывалось при определении прагматической силы, также предопределяется производящей основой.

Прагматическая сила К в определенной мере детерминируется их эстетической ценностью, которая является результатом их специфического использования в тексте. Она обусловлена краткостью формы и емкостью содержания К, функционированием аппликативной модели семантической сочетаемости, применением форм с «отсрочкой», «перебоем», энантиосемическим переосмыслением значения, использованием приема градации, выражением иронии, юмора и т. д. Эти эстетически значимые характеристики, безусловно, увеличивают воздействующую силу К и текста в целом.

Прагматическая сила К, имеющая в языке свое инвариантное значение, может варьироваться в речи в ходе реализации в тексте. Она может увеличиваться благодаря наведению сем, происходящему в результате влияния контекста, использования факультативных лексических компонентов, акцентных, морфологических и лексических вариантов. Приобретаемые в речи семы являются факультативными, они дополняют дифференциальную категориально-типологическую, а также периферийные обязательные семы. Тем самым увеличивается воздействующая сила К. # Прагматическая сила К может и уменьшаться (намного реже) из-за деактуализации периферийных сем.

Кроме учета всех перечисленных факторов, влияющих на прагматическую силу К, отбор и употребление К в речи обусловлен еще и коммуникативным стилем, присущим говорящему. Стиль коммуникации, отражающий состояние коммуниканта и привычные для него способы взаимодействия в диалоге, влияет на выбор и употребление в речи К с целью воздействия.

В целом можно отметить, что прагматические потенции К обусловлены ^ как языковыми законами их устройства, так и речевыми особенностями функционирования. Они являются мощным средством эффективной реализации речевых намерений говорящего.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

.

К как коммуникативные, непредикативные единицы разговорного. синтаксиса обладают прагматической заданностью благодаря своей принадлежности к разговорной речи, предназначенной для выполнения функции общения и воздействия, а также эмоциональности, экспрессивности, зачастую — просторечной, грубо-просторечной и иной стилистической маркированности. Специфика их использования в речи определяется способностью этих единиц оказывать воздействие разной силы.

Прагматическая сила К определена на основе условной шкалы категориально-типологических * и периферийных сем, составляющих структуру К. Описание семантической структуры каждой К позволило. определить ее прагматическую силу. На этой основе стало возможным сравнение К по прагматической силе и составление языковой типологии К. Эта типология наглядно представлена в виде многоуровневого полицентрического функционально-прагматического поля. К всех семантических групп вошли в состав функционально-прагматического поля 1 уровня и составили в нем иерархическую систему на основе их прагматической силы. На первом уровне функционально-прагматическое поле состоит из семи ' конституентов-семантических подгрупп: волеизъявительных, вопросительных, контактоустанавливающих,. эмоционально-оценочных, этикетных К, К утверждения/отрицания, текстообразующих К. Расположены они в порядке убывания прагматической силы от ядра к периферии. •.

Ядро образуют К первых трех семантических групп. На первом месте располагается группа К волеизъявления, обладающих максимальной силой. Затем следуют группы вопросительных и контактоустанавливающих К. Эмоционально-оценочные и этикетные К образуют ближнюю периферию. На дальней периферии функционаЬьно-прагматического поля К 1 уровня — К утверждения/отрицания и текстообразующие К.

Все конституенты функционально-прагматического поля первого уровня сами являются полями второго уровня.

На втором уровне функционально-прагматическое полицентрическое поле волеизъявительных К состоит из пяти конституентов: приказа, просьбы, запрета, разрешения, совета. Каждый конституент образует моноцентрическое функционально-прагматическое поле на следующем (третьем) уровне.

Группы вопросительных и контактоустанавливающих К, в свою очередь, являются моноцентрическими прагматическими полями 2 уровня.

Эмоционально-оценочные К представляют собой полицентрическое функционально-прагматическое поле 2 уровня, включающее в свой состав 32 семантические подгруппы, которые выражают разные виды эмоциональной оценки. Каждая семантическая подгруппа образует функционально-прагматическое моноцентрическое поле 3 уровня. Этикетные К представляют собой моноцентрическое функционально-прагматическое поле 2 уровня.

Семантическая группа функционально-прагматического поля 1 уровня К утверждения/отрицания представляется полицентрическими функционально-прагматическими полями 2 уровня К, выражающих ^ утверждение и отрицание. Функционально-прагматическое поле 2 уровня К, выражающих утверждение, обладает следующей структурой: ядро образовано семантической подгруппой собственно утверждения, ближняя периферия — семантической подгруппой согласия, дальняя периферияподгруппой подтверждения, приграничная зона дальней периферииподгруппой сомнения (неуверенности). Функционально-прагматическое поле 2 уровня К, выражающих отрицание, обладает подобной структурой: ядро образовано семантической подгруппой собственно отрицания, ближняя периферия — семантической подгруппой несогласия, дальняя периферияф подгруппой возражения, приграничная зона дальней периферииподгруппой сомнения (неуверенности). Каждая из указанных семантических подгрупп образует моноцентрическое функционально-прагматическое поле 3 уровня.

Периферийная семантическая группа текстообразующих К составляет функционально-прагматическое моноцентрическое поле 2 уровня.

Источником прагматической силы К является ее этимологическое значение: прагматический потенциал единицы, выступающей в качестве ее мотивирующей базы. На уровне лексики — это прагматическая заданность лексем, на морфологическом уровне — специфические морфологические словоформы, например, императив, инфинитив волеизъявительных, а также других групп Кмодально-волевые частицы, междометия, передающие эмоциональную оценку. Максимальной прагматической силой обладают К, образованные на основе побудительных и вопросительных конструкций и др.

Прагматическая сила К складывается из многих факторов, одним из которых является стилистическая окраска, определяемая окраской производящей основы К. Кроме того, немаловажной является роль коммуникативно-функциональных особенностей: инициирующее положение в диалогическом единстве волеизъявительных, вопросительных и контактоустанавливающих К определяет их большую прагматическую силу по сравнению с эмоционально-оценочными, этикетными К, К согласия/несогласия и текстообразующими, которые занимают вторичное положение, то есть являются реакциями.

В. определенной мере прагматическая сила К определяется и их эстетической ценностью, возникающей в результате специфического использования К в тексте. Источниками эстетической ценности К являются: контраст между формальной сжатостью и информативной емкостью, функционирование аппликативной модели семантической сочетаемости, энантиосемическое переосмысление значения, употребление форм с «отсрочкой» и «перебоем» в реализации коммуникативного смысла, употребление грамматических форм в переносном значении, использование приема градации и др.

Прагматическая сила К может актуализироваться или деактуализироваться в ходе реализации этих единиц в речи, что возможно в результате наведения или погашения сем. Факультативные семы, наводимые в речи, дополняют категориально-типологическую и периферийные семы, чем и увеличивают общую силу К. Значительно реже возможна деактуализация силы вследствие погашения сем.

Употребление конкретной единицы определяется не только ее прагматической силой. Существует корреляция между выбором К и коммуникативным стилем, в целом присущим говорящему. Так, самые прагматически «сильные» К использует в своей речи коммуникант, реализующий определяюще-контролирующий стиль. Коммуникант оказывает влияние на собеседников, применяя негативную оценку их поступков и ситуации. На втором месте по прагматической силе — К, выбираемые носителем агрессивно-обесценивающего стиля. Более слабые в прагматическом отношении средства использует коммуникант с жалобно-зависимым стилем. Причина в том, что реализующий жалостно-зависимый стиль стремится вызвать сочувствие к себе, а не подчинять других, управлять ими. Коммуникант, реализующий дистанцирующий стиль, применяет самые слабые К. Он не стремится оказывать воздействие на собеседника, поэтому при выборе языковых средств, в частности К, не придает значение их прагматической силе.

К выполняют в речи различные функции, но ведущей для них является прагматическая, что обусловлено их природой и статусом как единиц, относящихся к фразеологической подсистеме языка.

Список литературы

- Агапова С.Г. Прагмалингвистический аспект английской диалогической речи: Дис. доктора филол. наук. — Ростов н/Д, 2003.

- Античные риторики / Под ред. А.А. Тахо-Годи. — М., 1978. -350 с.

- Апресян Г. З. Ораторское искусство. 3-е изд., перераб. и доп. — М., 1978. -278 с.

- Арутюнова Н.Д. Прагматика // Лингвистический энциклопедический словарь.-М., 1990.

- Арутюнова Н.Д. Предложение и его смысл (логико-семантические проблемы). Изд. 2-е, стереотипное. — М., 2002. — 384 с.

- Арутюнова Н.Д. Фактор адресата // Изв. АН СССР. т.40. № 4. — 1981.

- Ахманова О.С., Магидова И. М. Прагматическая лингвистика, прагмалингвистика и лингвистическая прагматика // Вопросы языкознания. -1978. -№ 3.

- Баранов А.Г. Функционально-прагматическая концепция текста/Отв. ред. Хазагеров Т. Г. Ростов н/Д, 1993.- 182 с.

- Баранов А.Н. Введение в прикладную лингвистику. — М., 2003. — 360 с.

- Бахнян К.В. Язык и идеология: социолингвистический аспект (обзор) // Язык как средство идеологического воздействия. Сб. обзоров. — М., 1983.

- Богданов В.В. Деятельностный аспект семантики // Прагматика и семантика синаксических единиц: Сб. науч. трудов. — Калинин, 1984.

- Богданов В.В. Классификация речевых актов // Личностные аспекты языкового общения: Межвуз. сб. науч. трудов. — Калинин, 1989.161 с.

- Богданов В.В. Перф’ормативное предложение и его парадигмы // Синтаксическая семантика и прагматика Калинин, 1982.

- Бондаренко В.Т., Бондаренко И. Л. О прагматическом характере оценки в пословично-поговорочных выражениях // Проблемы речевого воздействия. — Ростов н/Д, 1996.

- Бондарко А.В. Функциональная грамматика // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

- Бондарко А.В. Функциональная грамматика. — Л., 1984.

- Бондарко А.В. Функционально-семантическое поле // Лингвистический энциклопедический словарь. -М., 1990.

- Васильева А.Н. Курс лекций по стилистике русского языка. М., 1976.

- Винокур Т.Г. Говорящий и слушающий: Варианты речевого поведения. -М., 1993.-73 с.

- Вольф Е.М. Функциональная семантика оценки. М., 2002. — 280 с.

- Гаврилова Г. Ф. Интенциональность синтаксических моделей // Современный русский язык: коммуникативно-функциональный аспект: Учебное пособие. Ростов н/Д, 2003. — 234 с.

- Гаврилова Г. Ф. Экономия речи в синтаксисе: высказывания с имплицитными звеньями // Современный русский язык: коммуникативно-функциональный аспект: Учебное пособие. Ростов н/Д, 2003. — 234 с.

- Гаврилова Г. Ф., Кожина Е. К. Коммуникативы в системе синтаксиса: Коммуникативы и предложения // Актуальные проблемы методики преподавания русского языка как иностранного. Ростов н/Д, 2002. — 300 с.

- Гаврилова Г. Ф., Кудряшов И. А. Высказывания с императивной семантикой // Современный русский язык: коммуникативно-функциональный аспект: Учебное пособие. — Ростов н/Д, 2003. 234 с.

- Гак В. Г. Высказывание и ситуация // Проблемы структурной лингвистики. — М., 1972.

- Гончарова Ю.Л. Слова-названия эмоций в когнитивном аспекте: Дис. .канд. филол. наук. Ростов н/Д, 2003.

- Гречко В.А. Теория языкознания. — М., 2003. 375 с.

- Гридин В.Н. Экспрессивность // Лингвистический энциклопедический словарь.-М., 1990.

- Гулыга Е.В., Шендельс Е. И. Грамматико-лексические поля в современном немецком языке. М., 1969.

- Гумбольдт, В. фон. Язык и философия культуры. М., 1985. — 451 с.

- Дейк Т.А. ван. Вопросы прагматики текста // НЗЛ. Вып.8. Лингвистика текста. Сборник. -М., 1978.

- Дейк Т.А. ван. Язык. Познание. Коммуникация: Сб. работ. М., 1989. -310 с.

- Диброва Е.И., Донченко Н. Ю. Поэтические структуры антонимии. — М., 2000.- 183 с.

- Добрыднева Е.А. Коммуникативно-прагматическая парадигма русской фразеологии: Автореф.. • доктора филол. наук. — Волгоград, 2000.-42 с.

- Доценко Е.Л. Механизмы психологической защиты от манипулятивного воздействия: Дис. .канд. психол. наук. М., 1993.

- Дудина М.Г. Умозаключение как средство речевого воздействия (на материале текстов рекламы): Дис. .канд. филол. наук. — М., 2000.

- Енина Л.В. Современные российские лозунги как сверхтекст: Дис. .канд. филол. наук. Екатеринбург, 1999.

- Ерофеева Е.В. Прямые и косвенные способы выражения речевого акта угрозы во французском языке // Филологические науки. — 1997. — № 1.

- Желтухина М.Р. Тропологическая суггестивность масс-медиального дискурса: о проблеме речевого воздействия тропов в языке СМИ: Монография. — М.- Волгоград, 2003. 656 с.

- Залевская А.А. Введение в психолингвистику. М., 2000. 382 с.

- Звегинцев В.А. История языкознания XIX—XX вв.еков в очерках и извлечениях: В 2 ч. М., 1964 — Ч. I.

- Звегинцев В.А. История языкознания XIX—XX вв.еков в очерках и извлечениях: В 2 ч. М., 1965 — Ч. II.

- Земская Е.А. Новояз, new speak, nowomowa. Что дальше? // Русский язык конца XX столетия (1985−1995). -М., 2000.

- Зимняя И.А. Воздейственность выступления лектора. М., 1975.-28 с.

- Зимняя И.А. Лингвопсихология речевой деятельностию — М., 2001. -432 с.

- Золотова Г. А. Коммуникативные аспекты русского синтаксиса. М., 1982.

- Золотова Г. А., Онипенко Н. К., Сидорова М. Ю. Коммуникативная грамматика русского языка. — М., 1998. 528 с.

- Ибрахим М. Семантико-прагматические аспекты средств и методов языкового воздействия: Автореф. .канд. филол. наук. Краснодар, 1997.

- Инфантова Г. Г. Очерки по синтаксису современной русской разговорной речи (Пособие для спецкурса). Ростов н/Д, 1973.

- Какорина Е.В. Стилистический облик оппозиционной прессы // Русский язык конца XX столетия (1985−1995). -М., 2000.

- Карасик В.И. Статус лица в значении слова. Волгоград, 1989. — 112 с.

- Караулов Ю.Н. Русский язык и языковая личность. М., 1987.-261 с.

- Киприянов В.Ф. Проблемы теории частей речи и слова-коммуникативы в современном русском языке. М., 1983.

- Киселева Л.А. Вопросы теории речевого воздействия. Л., 1978.- 160 с.

- Клаус Г. Сила слова. Гносеологический и прагматический анализ языка. -М., 1967.

- Козырев В.И. Модальная характеристика безглагольных побудительных высказываний в современном русском языке // Функциональный анализ грамматических аспектов высказывания. Межвуз. сб. науч. трудов. Л., 1985.

- Колшанский Г. В. Коммуникативная функция и структура языка. М., 1984.- 174 с.

- Комина Н.А. Прагматическая структура сложной реплики // Прагматика и семантика синаксических единиц: Сб. науч. трудов. — Калинин, 1984.

- Коммуникативная и когнитивная природа понимания. М., 1989.

- Конопелько Е.В. Эмоциональный перлокутивный эффект и его интерпретация участниками коммуникации: Дис. .канд. филол. наук. -Л., 1991.

- Корнилова Е.Е. Язык телевизионной рекламы: функция воздействия и функция сообщения: Дисс. .канд. филол. наук. Ростов н/Д, 1997.

- Кохтев Н.Н., Розенталь Д. Э. Искусство публичного выступления. — М., 1988.-233 с.

- Кручинина И.Н. Междометие // Лингвистический энциклопедический словарь.-М., 1990.

- Кручинина И.Н. Обращение // Лингвистический энциклопедический словарь.-М., 1990.

- Крысько В.Г. Секреты психологической войны (цели, задачи, методы, формы, опыт). Минск, 1999. — 448 с.

- Кузнецов A.M. От компонентного анализа к компонентному синтезу. -М., 1986.

- Кузнецов A.M. Поле // Лингвистический энциклопедический словарь. -М., 1990.

- Кукса А.Л. Коммуникемы немецкого и русского языка со значением «утверждения»/"отрицания" и «.оценки»: Дис.. канд. филол. наук. — Ростов н/Д, 2004.

- Куликов В. Теоретические и прикладные проблемы психологического воздействия // Проблемы психологического воздействия: Межвуз. сб. науч. тр. Иваново, 1978. — 162 с.

- Лазарев В.В. Методологические основы и методический потенциал теории речевых актов // Речевые акты в лингвистике и методике: Межвуз. сб. науч. тр. Пятигорск, 1986. — 227 с.

- Лаптева О.А. Разговорная речь // Лингвистический энциклопедический словарь.-М., 1990.

- Леонтьев А.А. Общее понятие о деятельности // Основы теории речевой деятельности. — М., 1974а.

- Леонтьев А.А. Основы психолингвистики М., 1999. — 287 с.

- Леонтьев А.А. Речевая деятельность // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

- Леонтьев А.А. Речевая деятельность // Основы теории речевой деятельности. — М., 1974.

- Леонтьев А.А. Язык пропаганды: социально-психологический аспект (обзор) // Язык как средство идеологического воздействия. Сб. обзоров. -М., 1983.

- Леонтьев А.А. Язык, речь, речевая деятельность. М., 1969.-214 с.

- Леонтьев А.Н. Некоторые психологические вопросы воздействия на личность // Проблемы научного коммунизма. М., 1968. — Вып. 2.

- Лившиц Т.Н. Реклама в прагмалингвистическом аспекте. Таганрог, 1999.-212 с.

- Ляпон м.В. Слова-предложения // Русский язык. Энциклопедия / Гл. ред. Ю. Н. Караулов. М., 1998.

- Макаров М.Л. Этикетные и регламентные свойства обращений // Синтаксическая семантика и прагматика. Калинин, 1982.

- Малащенко В.П. Высказывание как единица речи // Современный русский язык: коммуникативно-функциональный аспект: Учебное пособие. -Ростов н/Д, 2003. 234 с.

- Маслова В.А. Лингвокультурология. -М., 2001. 208 с.

- Матвеева Г. Г. Актуализация прагматического аспекта научного текста. — Ростов н/Д, 1984.

- Матвеева Г. Г. Диагностирование личностных свойств автора по его речевому поведению. Ростов н/Д, 1999. — 82 с.

- Матвеева Т.В. Учебный словарь: русский язык, культура речи, стилистика, риторика. М., 2003. — 432 с.

- Меликян В.Ю. Актуальные вопросы синтаксиса русского языка: Теория нечленимого предложения. Ростов н/Д, 2002.

- Меликян В.Ю. К проблеме грамматической и словообразовательной парадигмы коммуникем // Вопросы языкознания. — 1999. № 6.

- Меликян В.Ю. Контекст и пресуппозиция высказывания: функциональный аспект // Современный русский язык: коммуникативно-функциональный аспект: Учебное пособие. — Ростов н/Д, 2003. 234 с.

- Меликян В.Ю. Проблема статуса и типологии нечленимого предложения. — Ростов н/Д, 2000.

- Меликян В.Ю. Современный русский язык. Синтаксис нечленимого предложения: Учебное пособие. — Ростов н/Д, 2004. — 288 с.

- Мецлер А.А. Прагматика коммуникативных единиц. Кишинев, 1990. — 100 с.

- Милевская Т.В. Связность как категория дискурса и текста (когнитивно-функциональный и коммуникативно-прагматический аспекты): Дис. .доктора филол.наук. Ростов н/Д, 2003.

- Михальская А.К. Русский Сократ: Лекции по сравнительно-исторической риторике: Учеб. пособие для студентов гуманитарных факультетов. — М., 1996. 192 с.

- Мктрчян Т.Ю. Речевое поведение журналистов в политическом теле- и радиоинтервью (на материале русского и английского языков): Дис. .канд. филол. наук. — Ростов н/Д, 2004.

- Моисеева Н.В. Когнитивный анализ речевого поведения говорящего в ситуации убеждения: Дис. .канд. филол. наук. Москва, 1995.

- Молдованова Л.И. Лингвопрагматическая характеристика русских фразеологизмов /газетно-публицистический стиль/: Автореф. .канд. филол.наук. Краснодар, 1994. — 24 с.

- Национально-культурная специфика речевого поведения. М., 1977.

- Невольникова С.В. Особенности употребления вопросительных предложений в составе несобственно-прямой речи // Наука и образование. — 2003.-№ 4.

- Николаева Т.М. Семантика акцентного выделения. М., 1982.- 104 с.

- Новиков А.И., Ярославцева Е. И. Семантические расстояния в языке и тексте.-М., 1990.-136 с.

- Норманн Б.Ю. Синтаксис речевой деятельности. Минск., 1978.

- Общение. Текст. Высказывание / Отв. ред. Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов. АН СССР, Ин-т языкознания. -М., 1989.

- Остин Дж. Слово как действие // НЗЛ. Вып. 17. Теория речевых актов. Сборник. М., 1986. — 424 с.

- Павленко Т. Л. Категория интенсивности в современном русском язык е.// Современный русский язык: коммуникативно-функциональный аспект: Учебное пособие. Ростов н/Д, 2003. — 234 с.

- Павлова Н.Д. Коммуникативная функция речи: интенциональная и интерактивная составляющие: Дис. .доктора психол. наук. -М., 2000.

- Пазухин Р.В. Язык, функция, коммуникация // Вопросы языкознания. -1979.-№ 6.

- Позолотин А.Ю. Ругательства как лингвистический феномен // • Аксиологическая лингвистика: проблемы коммуникативного поведения: Сб.науч. тр. / Под ред. В. И. Карасика, Н. А. Красавского. Волгоград, 2003. -183 с.

- Поройкова Н.И. К характеристике семантической структуры ситуации побуждения // Функциональный анализ грамматических аспектов высказывания. Межвуз. сб. науч. трудов. -J1., 1985.

- Почепцов Г. Г. Коммуникативная регламентированность в разных типах общения // Синтаксическая семантика и прагматика. — Калинин, 1982.

- Почепцов Г. Г. О коммуникативной типологии адресата // Речевые акты в лингвистике и методике: Межвуз. сб. науч. тр. Пятигорск, 1986.-227 с.

- Почепцов Г. Г. Прагматика текста // Коммуникативно-прагматические и семантические функции речевых единств. Межвуз. тематический сб. — Калинин, 1980.

- Почепцов Г. Г. Русская семиотика. М. — К., 2001. — 768 с.

- Почепцов О.Г. Интенциональный анализ // Речевые акты в лингвистике и методике: Межвуз. сб. науч. тр. Пятигорск, 1986. — 227 с.

- Почепцов О.Г. Основы прагматического описания предложения. Киев, 1986.

- Почепцов О.Г. Посткоммуникативная сила // Прагматические и семантические аспекты синтаксиса: Сб. науч. трудов. Калинин, 1985.

- Распопова Т.И. Квалификация оптативных предложений в модально-оценочном аспекте // Прагматика и семантика синаксических единиц: Сб. науч. трудов. — Калинин, 1984.

- Речевой акт// Лингвистический энциклопедический словарь. -М., 1990.

- Решенкин А.Г. Особенности семантики и сочетаемости просторечно-экспрессивных глаголов в современном русском языке: Автореф. .канд. филол. наук. Ростов н/Д, 1996.

- Романов А.А. Прагматические особенности перформативных высказываний // Прагматика и семантика синаксических единиц: Сб. науч. трудов. Калинин, 1984.

- Русская разговорная речь. Тексты. / Отв. ред. Е. А. Земская и Л. А. Капанадзе. -М., 1978.

- Савенкова Л.Б. Приемы речевого воздействия в судебной речи // Проблемы речевого воздействия. Ростов н/Д, 1996.

- Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологи: Пер. с англ. -М., 2001.-656 с.

- Серебренников Б.А., Кубрякова Е. С., Постовалова В. И. и др. Роль человеческого фактора в языке. Язык и картина мира. — М., 1988.

- Серль Дж. Классификация речевых актов // НЗЛ. Вып. 17. Теория речевых актов. Сборник. М., 1986. — 424 с.

- Сиротинина О.Б. Русская разговорная речь: Пособие для учителя. М., 1983.-80 с.

- Сиротинина О.Б. Современная разговорная речь и ее особенности. — М., 1974. -144 с.

- Скребнев Ю.М. Введение в коллоквиалистику. Саратов, 1985.

- Слгосарева Н.А. Функции языка // Лингвистический энциклопедический словарь. -М., 1990.

- Современный русский язык: Теория. Анализ языковых единиц: В 2 ч. -Ч. 2: Морфология. Синтаксис / В. В. Бабайцева, Н. А. Николина, Л. Д. Чеснокова и др.- Под ред. Е. И. Дибровой. М., 2001. — 704 с.

- Степанов Ю.С. Методы и.принципы современной лингвистики. — М., 2003.-312 с.

- Степанов Ю.С. Семиотическая структура языка:(Три функции и три формальных аппарата языка) // ИАНСЛЯ 1973. Т. 32. Вып. 4.

- Степкин И.Р. Речевое воздействие: проблема понимания инокультурного текста: Автореф. .канд. филол. наук. М., 2001.

- Сусов И.П. Прагматическая структура высказывания // Языковое общение и его единицы: Межвуз. сб. науч. тр. Калинин, 1986. — 150 с.

- Сусов И.П. Семантика и прагматика предложения. Калинин, 1980. — 51 с.

- Сусов И.П. Языковое общение и лингвистика // Прагматические и семантические аспекты синтаксиса: Сб. науч. трудов. Калинин, 1985. — 178 с.

- Сухих С.А. Прагмалингвистическое измерение коммуникативного процесса: Дис. доктора филол. наук. Краснодар, 1998.

- Сущенко Л.Г. Социокультурные функции языка. Ростов н/Д, 2004.

- Тарасов Е.Ф. Введение. Методологические основания исследования (речевого) общения // Речевое общение: проблемы и перспективы- Сб. науч. — аналитич. обзоров. М., 1983. — 222 с.

- Тарасов Е.Ф. Проблемы теории речевого общения: Дис. .доктора филол. наук в форме научного доклада. М., 1992.

- Тарасов Е.Ф. Речевое воздействие: достижения и перспективы исследования // Язык как средство идеологического воздействия. Сб. обзоров. -М., 1983.

- Тарасов Е.Ф., Сорокин Ю. А., Бгажноков Б. Х. Массовая коммуникация как социальное общение (радио и телевидение) // Язык и массовая коммуникация. Социолингвистическое исследование. М., 1984.

- Толкунова Е.Г. Суггестологическое описание современных рекламных текстов: Дис. .канд. филол. наук. — Барнаул, 1998.

- Федорова JI.JI. Типология речевого воздействия и его место в структуре• общения // Вопросы языкознания. — 1991. № 6.

- Фефилов А.И. Констатирующие предложения с глаголами речевого побуждения // Синтаксическая семантика и прагматика. — Калинин, 1982.

- Фирсова Е.В. Национально-культурная специфика речевого поведения русских и немецких авторов: синтактико-прагматический аспект: Дис. .канд. филол. наук. Ростов н/Д, 2003.

- Формановская Н.И. Речевой этикет // Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990.

- Функционально-семантические и словообразовательные поля в лингвистике. — Ростов н/Д, 1998. 360 с.

- Ш 154. Хабаров И. А. Лингвистика и коммуникативные единицы языка. Методологические проблемы // Коммуникативные единицы языка. Сб. науч. трудов. Вып. 252. М., 1985.

- Храковский B.C., Володин А. П. Семантика и типология императива: Русский императив. М., 2002.

- Чахоян Л.П., Невзорова Г. Д. Коммуникативная интенция в структуре речевого произведения // Речевые акты в лингвистике и методике. Межвуз. сб. науч. тр. — Пятигорск, 1986. — 228с.

- Черепанова И.Ю. Вербальная суггестия: теория, методика, социально-лингвистический эксперимент: Дис. .доктора филол.. наук. Пермь, 1996.

- Шаховский В.И. Категоризация эмоций в лексико-семантической системе языка. Воронеж, 1987.

- Шейгал Е.И. Семиотика политического дискурса: Дис. .доктора филол. наук. Волгоград, 2000.

- Шиленко Р.В. К определению класса экспрессивных высказываний // Прагматические и семантические аспекты синтаксиса: Сб. науч. трудов. -Калинин, 1985.-178 с.

- Школьник Л.С. Исследование речевого воздействия: целевой подход) // Язык как средство идеологического воздействия. Сб. обзоров. — М., 1983.

- Якобсон Р. Избранные рабоды. М., 1985а. — 455 с.

- Якубинский Л.В. Язык и его функционирование: Избранные работы. -М, 1986.1. СЛОВАРИ

- Ахманова О.С. Словарь лингвистических терминов. Изд.-2-е, стереотип. -М., 1969.-608 с.

- Большой толковый словарь русского языка / Гл. ред. С. А. Кузнецов. СПб., 2003. — 1536 с.

- Лингвистический энциклопедический словарь. М., 1990. — 688 с.

- Меликян В.Ю. Словарь: Эмоционально-экспрессивные обороты живой речи.-М., 2001.-240 с.

- Меликян В.Ю. Фразеосинтаксический словарь русского языка: Инвентарь нечленимых предложений (рукопись).

- Словарь русского языка: в 4 т. /Под ред. А. П. Евгеньевой. М., 1981.

- Функционально-прагматическое поле 1 уровня К

- ОДальняя периферия: текстообразующие К (2% 44 К)

- ОДальняя периферия- К утвержденотрицания (24.4% 508 К)

- О Ближняя периферия: этикетные К (9% 184 Ю

- О Ближняя периферия эмоционально-оценочные К (46% 962 К)• Ядро: ко нтактоуста на вливающие К (0,7%-15 К)

- О Ядро: вопросительные К (2.8% 59 К)• Ядро- К волеизъявления (15% 309 К)

- Функционально-прагматическое поле 2 уровня К волеизъявления

- О Периферия: совет (3,9% -12 К)

- О Ядро: разрешение (3,9% * 11 К)1. ОЯдро: запрет (7,4% 23 К)• Ядро: просьба (18,4% 57 К)

- О Ядро. Приказ (66,4% 206 К)

- Функционально-прагматическое поле 3 уровня К, выражающих приказ

- ОДальняя периферия (29%-59 К)

- О Ближняя периферия (55%-114 К)